- トップページ

- 鼻閉・鼻づまり

鼻閉の目次

「鼻閉」とは「鼻呼吸障害」のこと。

つまり自然に生理的な鼻呼吸ができない、

いわゆる「鼻づまり」の状態をいいます。

呼吸気の通り道である鼻腔に何らかの病的変化が起きますと、鼻腔が狭くなり、その通気性が低下します。それに伴い、人体にとってもっとも自然で生理的な鼻呼吸ができない「鼻呼吸障害」になります。これが「鼻閉」、いわゆる「鼻づまり」です。

鼻呼吸障害により口呼吸が常態化しますと、人体の生理機能に様々な悪影響を及ぼします。健康を大きく損なうだけでなく、多くの病気の発症とも密接に関わりますので、日常の鼻閉は安易に見過ごしてはならない問題と考えるべきでしょう。

鼻閉の原因

鼻閉を来たす鼻腔内の病的変化とは、呼吸気の流れを邪魔する物理的な“障害物”を指します。通常このような物理的な“障害物”の原因には、①鼻腔骨格の形態異常と、②鼻腔粘膜の肥厚や腫脹、さらに粘膜新生物の増殖(ポリープや腫瘍など)の二つがあります。

鼻閉を来たす鼻腔内の病的変化とは、呼吸気の流れを邪魔する物理的な“障害物”を指します。通常このような物理的な“障害物”の原因には、①鼻腔骨格の形態異常と、②鼻腔粘膜の肥厚や腫脹、さらに粘膜新生物の増殖(ポリープや腫瘍など)の二つがあります。

医学的に①鼻腔骨格の形態異常よる鼻閉は、「構造性鼻閉(解剖的鼻閉)」、②鼻腔粘膜の肥厚や腫脹、分泌物の貯留(鼻漏)さらに粘膜新生物の増殖(ポリープや腫瘍など)によるものは、「粘膜性鼻閉」と言います。

原因の違いはともあれ、鼻閉を治すためには、一部のごく軽微な症例を除き、いずれのタイプも外科的治療、すなわちそれぞれの“障害物”を取り除く手術が必要となります。障害物を除去せずに、薬物のみを中心とする保存的治療方法には大きな限界があります。

たとえば「構造性鼻閉」のうち、最もよく見受けられる「鼻中隔彎曲症」の場合は、鼻中隔矯正術を行い、障害となる鼻中隔の変形部分(骨棘、骨稜など)を削り落とします。術後は確実に鼻腔が開き、呼吸が格段に楽になります。この場合、服薬や点鼻薬のみでは鼻閉がたやすく治らないことは、言うまでもありません。粘膜の新生物、たとえばポリープの場合も同じことです。鼻腔の生理活動に全く不要なポリープさえ除去すれば、たちまち鼻腔が元の状態に開放され、鼻が通るようになります。

慢性的な鼻粘膜の腫脹や肥厚の場合も、基本的に粘膜の余分なボリュームを外科的な手法にて減量し、粘膜の大きさや厚みを正常な状態に戻せば、本来の鼻呼吸を取り戻すことができるのです。

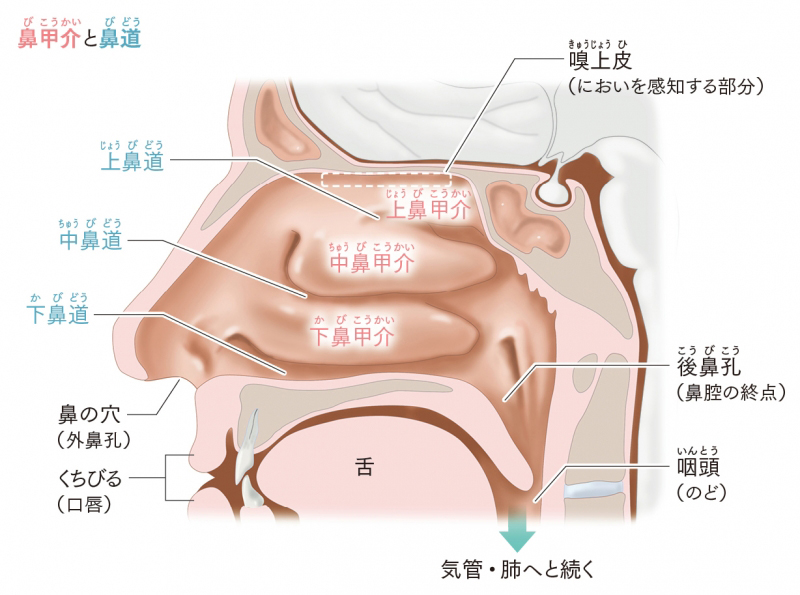

鼻腔の構造

©Frank H. Netter, Atlas of Human Anatomy 4th Edition, Saunders, 2006, P.37

鼻閉の外科的治療法

当院は、鼻閉に対して積極的に外科的治療に取り組んでおります。さらに、当院の外科的手術の特徴は、鼻腔の生理機能を最大限に温存、保持できるように、いわゆる“機能的”鼻副鼻腔手術を心掛けております。

当院は、鼻閉に対して積極的に外科的治療に取り組んでおります。さらに、当院の外科的手術の特徴は、鼻腔の生理機能を最大限に温存、保持できるように、いわゆる“機能的”鼻副鼻腔手術を心掛けております。

中でも鼻粘膜の腫脹や肥厚性病変に対しては、粘膜への破壊性を伴う粘膜焼灼術や切除術などの手法を用いることは、決してありません。生理的に全く不要なポリープや腫瘍性病変と違って、粘膜は鼻が正常に働くためになくてならないものだからです。

粘膜が腫れているからといって、それを全部焼き切って破壊してしまうのは、あまりも短絡過ぎると思われます。そこで当院では、理想的な粘膜の減量を得つつ、粘膜本来が持つ大事な生理機能を損なわずに鼻閉の軽減、および快適な鼻呼吸を獲得できる「粘膜一本注射療法」を積極的に導入しております。

また、骨の矯正術に関しても同じことです。彎曲や突出、偏位を理由に、鼻副鼻腔の支持母体である骨を必要以上に削り落とすことはありません。あくまでも呼吸気流の邪魔になる部分のみを除去し、鼻閉を改善に導きます。それにより術後の鼻腔構造の弱体化、鼻の生理機能の不調をも避けられるという大きなメリットがあります。

鼻閉(鼻詰り・鼻呼吸障害)・口呼吸のセルフチェックリスト

以下の項目のうち、どれか一つでも心当たりがあれば、鼻閉、鼻呼吸障害、鼻呼吸が十分に行われず口呼吸がすでに起こっている可能性が伺われますので、一度専門的診療を受けられることをお勧めします。

□ 起床時に、口が干からびたように乾く

□ 起床時に、口が干からびたように乾く

□ 起床時に、ノドがイガイガする、ヒリヒリと痛む

□ 夜中に口が乾くため、目が覚めたり、水を欲しがる

□ 唇が荒れやすく、カサカサ、パキパキになる

□ 夜中によくイビキをかいたり、良い眠りが得られない

□ 横向き、もしくはうつ伏せに寝た方が呼吸しやすい

□ ドライマウスのため、口臭や食べ物の不味さが気になる

□ 鼻の効きが悪くなったり、ニオイがしない

□ 鼻を上手くかめず、鼻水が常にノドの方へ回っていくような後鼻漏の症状が見られる

□ 声が鼻にこもったり、鼻にかかることによって、抜けが悪いような「鼻声」が気になる

□ 口元が緩み、口が半開きになりやすいため、ポカーンとした締まりのない顔つきになる

□ 口元が緩み、口が半開きになりやすいため、ポカーンとした締まりのない顔つきになる

□ マスクを使うと息苦しく感じ、使用することが苦手

鼻閉のQ&A

Q1:鼻閉は体にどのような害を及ぼすのですか?

鼻閉/鼻呼吸障害が起きると、必然的に口呼吸に移行するようになります。口呼吸の気流抵抗は、鼻呼吸の半分以下であり、本来ならば空気がより通りやすく、楽々と息ができるはずです。しかし実際には、鼻閉感とともに息のしづらさや様々な体の不調を覚えます。なぜなら口呼吸は、あまりにも無防備に外の空気を体内に出入りさせるからです。

つまり、口呼吸への移行により

①鼻の加温・加湿・浄化機能が働かないため、吸い込んだ汚い外気(吸気)がそのまま気道の中に入り、下気道や肺を傷めつけてしてしまいます。

また、②肺・下気道末梢部から吐き出される空気(呼気)に対する鼻の気流抵抗の形成・調節機能もなくしてしまいます。すると肺の伸縮性(動肺コンプライアンス)が低下し、肺胞レベルでの血液-ガス交換能(換気能)の障害を招き、呼吸は止まっていないにも関わらず、息苦しさ、詰り感を生じてしまいます。

さらに、③常態化した口呼吸は、軽い過換気症候群が長く続く状態と同様のことが生じます。末梢血管が収縮し、血流循環や酸素の運搬・交換率が悪くなり、体内の新陳代謝が慢性的に低下していきます。結果的に普段から持久力、活力に欠けた非常に疲れやすい体を作ってしまいます。また、不安や抑うつになりやすい精神状態にもなります。

④口呼吸ばかりに頼る睡眠は、睡眠中に気道拡大筋の筋活動の低下や、気道内腔の形態変化(狭小化)を来たします。そのためイビキや睡眠障害を起こしやすくなり、日頃から良い質の睡眠が得られないという大きな特徴があります。

⑤いつも口が開いているため、口腔・咽頭の乾燥、臭気、虫歯や歯周病の発生をはじめ、カゼを引きやすい体質になります。また、頻繁に咽喉頭炎や気管/気管支炎を繰り返すことで、常にのどの疼痛、不快感、違和感、咳、痰などの炎症症状に悩まされます。⑥脳の底面に接している鼻は、鼻呼吸を行う際に生じる気化熱の冷却作用を利用して、脳の温度調節に役に立っています。ところが口呼吸の場合は、この温度調節作用が失われてしまうため、普段より精神作業(集中力や思考能力など)の効率の低下を招き、高いパフォーマンスの身体活動が期待されにくくなります。

以上のように、鼻閉/鼻呼吸障害/口呼吸は、体全体の生理機能の正常な営みと負の相関関係にあります。鼻閉の息苦しさを覚えた時は、体にすでに何かの不具合や不調が生じています。鼻閉だと思われたら放置せず、医療機関を受診しましょう。

Q2:なぜ鼻閉の治療に対して、「血管収縮性点鼻薬」ばかりに頼ってはいけないのですか?

一般的に鼻閉に対しては、「血管収縮性点鼻薬」があらゆる鼻炎の内服薬を凌駕するほどの確たる即効的な改善効果を有します。しかし、その効果はあくまでも一時的であり、かつ経時的に依存性が現れます。つまり、点鼻薬を使用した直後は、鼻粘膜内の血管が数分以内に収縮し、鼻粘膜の中に貯留した血液や、そこを循環する血流量が著しく減少します。

それとともに鼻粘膜の充血が解消され、その分の鼻粘膜の容積が縮小し、相対的に鼻腔内の空間(空気の通り道)が大きく広がり、鼻閉が軽快します。ところが、点鼻薬の成分が徐々に代謝されて薄れていくにつれて、この効果も短ければ約2時間、長くても半日程度で消えていきます。当然のことながら、点鼻薬の効果が消失してからは、その反動で再び血管が広がって鼻粘膜が充血し、多くの場合は鼻閉がぶり返します。

しかもその時の鼻粘膜の充血の度合いは、これまでの点鼻薬の使用量、頻度及び期間に相応してどんどん強くなっていく傾向が見られます。そうして、毎回のように点鼻薬の使用後に鼻閉が再度発生し、さらにその辛さもより一層強くなるため、ついついまた点鼻薬に手を出したくなります。その行く末は、点鼻薬の常用・乱用の習慣に繋がります。

このような点鼻薬の習慣性常用・乱用がもたらす最大の弊害は、鼻閉の症状ばかりがみるみる酷く深刻化していく、いわゆる「点鼻薬性鼻炎」の発生です。その病態の特徴は、次の2つが挙げられます。一つは、鼻粘膜における慢性炎症の進行と、血管運動の調節障害(血管の伸縮が調節できなくなる)です。

これらの変化によって、炎症初期に見られる鼻粘膜内の血管拡張や充血の状態から、徐々に鼻粘膜の慢性浮腫性腫脹、うっ血、粘液の分泌過剰などの重い病態が形成されていきます。そうした病態に対する点鼻薬の効果も徐々に及びにくくなり、これまでの使用量ではなかなか満足のいく効果が得られず、点鼻薬の過度な使用にますます拍車がかかるようになります。

1つは、長期にわたる点鼻薬の使用により、鼻粘膜内の神経終末における内因性血管収縮物質の減少や不足(点鼻薬のnegative feedbackの薬理作用による)が引き起こされます。すると粘膜の血管運動(血管の伸縮)に対する鼻粘膜自身の自動的調節機能が上手く働くことが出来なくなります。その結果、鼻粘膜は常に充血状態を強いられ、次第に粘膜の浮腫性変化やうっ血が来たされます。そして鼻粘膜の肥厚が進み、点鼻薬の効果が一段と悪くなります。

そのため限りなく点鼻薬ばかりに手を伸ばしていくという悪循環にはまってしまい、ついには点鼻薬をまったく手放すことができなくなるという、いわゆる“薬漬け”の習慣が定着します。これはニコチン依存症やアルコール依存症に非常に似ている状況、すなわち一種の薬物依存症として捉えられます。そのため「点鼻薬性鼻炎」による鼻閉の治療は、実に難渋することが多く経験されています。実際に、いくら点鼻薬をさしても “薬石効なし”の状態に陥り、結果的に大掛かりな鼻副鼻腔の手術を強いられることも決して少なくありません。

通常、「血管収縮性点鼻薬」の使用が、1日5~6回以上で2週間以上続く、もしくは1~2週間で10~20ml以上の点鼻薬を使用した場合は、「点鼻薬性鼻炎」の発症が強く伺われます。さらなる点鼻薬の乱用や鼻炎の進行、鼻閉悪化を食い止めるためには、一刻も早く点鼻薬を乱用するに至った原因やその背景疾患を突き止めて、しかるべき治療を受けることが一番の得策と考えられます。

たとえば、鼻閉、とりわけ慢性鼻閉(普段から常に幾ばくかの鼻閉が感じられる)の原因疾患として最もよく見かけられる鼻中隔彎曲症や肥厚性鼻炎、アレルギー性鼻炎、鼻副鼻腔炎(蓄膿症)などの鑑別診断をしっかり行い、積極的にこれらの疾患を治療するように心掛けることこそが、鼻閉を根本的に治すための正攻法といえます。

一方で、風邪やアレルギー性鼻炎の発作時、急性鼻副鼻腔炎、鼻副鼻腔手術後などの炎症急性期に伴う急性鼻閉の場合では、一時的に辛い鼻閉の症状を凌いで早く局所の炎症反応を緩和するために、短期間の「血管収縮性点鼻薬」の使用は、むしろとても有益性が高いものなのですので、使用方法さえきちんと守れば、その使用を躊躇う必要はまったくないでしょう。

いずれにしても、点鼻薬を使い続けないと普通に鼻呼吸ができないという症状は、すでに「点鼻薬性鼻炎」が発症していることを伺わせる一つの重要なサインになります。この大事なサインを見逃さず、それに気づいたらできるだけ早めにその原因疾患の精査や適切な治療を受けましょう。

Q3:なぜ鼻閉は、社会活動や学習活動の低下と密接な関係があるのですか?

鼻閉によって、抑うつ気分、活動意欲の減退、記憶力や集中力の低下、感情の不安定性、社会的行動の異常などのような精神神経症状が示されることは、1990年代まで耳鼻咽喉科領域では否定的に捉えられる傾向にありました。鼻閉と精神神経障害との関連性は、あくまでも科学的根拠に窮する、一種の“通俗医学の常識”としか見なされてきませんでした。

ところが2000年代に入り、いびき症や閉塞性睡眠時無呼吸症(OSAS)に関する医学研究が進歩するにつれて、鼻閉がもたらす口呼吸と、諸々の精神神経症状の発症との深い関与が、徐々に明らかになりました。

つまり、鼻閉は、身体面ではいびき、睡眠不足、慢性疲労、持久力の低下、体重・血圧の変化などを引き起こし、精神面ではいわゆる注意欠陥多動障害(集中力のなさ、落ち着きのなさ、我慢のできなさ)、気分障害(抑うつ神経症)、不安障害、人格障害、知的障害(記憶力低下・認知症)などの発症にも大きな影響を与える重要な危険因子であることが知られるようになりました。

社会的活動としては、職場での日常業務の遂行能力や労働生産性の低下、学習活動としては、学習意欲の減退や勉強効率の低下などが生じ、大きな社会的損失をもたらしかねません。特に一部の受験生の中に、重度の鼻詰まりの影響で集中力も思考力も鈍化して学力が上がらないだけでなく、試験に臨んでも本来の力を発揮できずに、もどかしく切ない気持ちを抱く方たちが毎年見受けられます。受験を勝ち抜くためにも、「最大の敵は己にあり」との名言通り、その「己の最大の敵は“鼻閉”にあり」と再認識していただきたいものです。

総じて、鼻閉は年齢、性別などを問わず、社会人にとっても受験生にとっても切実な問題となり得ますから、その治療の大切さを喚起しておきたいと思います。

Q4:なぜ鼻閉は、嗅覚障害(匂いがしない)と密接な関係があるのですか?

鼻腔は、生理機能の役割分担によって、鼻呼吸の機能を司る「呼吸部」と、嗅覚(匂い)の機能を司る「嗅部」の二つの部位に分けられます。「呼吸部」は呼吸部粘膜、「嗅部」は匂いのセンサーとなる嗅粘膜という、それぞれまったく性質の異なる粘膜上皮によって覆われています。

「鼻閉」の症状は、主に鼻腔内の「呼吸部」に狭窄が起き、呼吸時に鼻腔の空気抵抗が増加して正常な鼻呼吸ができなくなることによって生じます。「呼吸部」に狭窄が起きる原因には、鼻腔骨格の形態異常(鼻中弯曲隔症など)、鼻副鼻腔炎に伴う呼吸部粘膜の腫脹や過剰な鼻漏の貯留、鼻茸や腫瘍などの鼻腔内新生物の形成などがあります。

また、匂いがしない、しにくいという「嗅覚障害」の原因は、「嗅部」の病的変化と思われがちですが、実際の臨床統計による直接的な原因の7割近くが「呼吸部」の病変、とりわけ「鼻閉」の発症に関係する、いわゆる「呼吸性嗅覚障害」であることが判明しています。それは鼻腔内における「呼吸部」と、「嗅部」の解剖学的位置に関係します。鼻腔の入り口(外鼻孔)から覗いて見える範囲内の空間は、すべて「呼吸部」のテリトリーであり、嗅粘膜を有する「嗅部」は「呼吸部」よりも奥の後上方部の見えないところに位置しています。

「鼻閉」によって鼻腔の手前にある「呼吸部」のスペースが十分に開いていないと、吸い込んだ空気はスムーズに「呼吸部」を通過できず、空気中に含まれる“嗅素” (ニオイの元となる揮発性の化学分子)が「嗅部」にまで届かないため、匂いが判りにくくなります。ですから、「嗅覚障害」が現れた場合は、一番に「鼻閉」、そして「鼻閉」をもたらしかねない種々の鼻副鼻腔疾患(例えば鼻茸や鼻副鼻腔炎など)が疑われます。

単純に「嗅部」の病変によって発症する匂いの障害は、「嗅粘膜性嗅覚障害(神経性嗅覚障害)」といい、風邪(感冒)、とりわけ上気道のウイルス感染が原因であることが多く見られます。このような「感冒後嗅覚障害」は、ウイルス感染が治った後もウイルスによる嗅粘膜上皮(嗅神経細胞)の障害が残り、嗅覚障害の症状が長く続く場合があります。その治療は、数年単位で根気よく、経過をフォローする必要があります。

また、「嗅覚障害」に関連する病原ウイルスとしては、ライノウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、EBウイルスなどが最も多く検出されています。中でも2020年の始めより世界中に感染のパンデミックを引き起こした“新型肺炎コロナウイルス(COVID-19)”のように、一般の感冒症状(発熱、頭痛、鼻閉/鼻漏、咳/痰など)のみならず、呼吸困難(重篤の肺炎)や全身の多臓器機能不全にまで発展し、死に至るものもあります。

その意味では、風邪や急性鼻炎、気管支炎に伴って発症した「嗅覚障害」を、決して軽視してはなりません。少なくとも風邪の初期段階から数週間以上にわたり、注意深くその臨床経過を追跡していくようにしましょう。

「嗅粘膜性嗅覚障害」を来すもう一つの重要な原因に、「好酸球性副鼻腔炎」があります。通常「アレルギー性鼻副鼻腔炎」に伴う嗅覚障害の場合は、鼻閉による「呼吸性嗅覚障害」が主に見られますが、「好酸球性副鼻腔炎」の場合は、好酸球がもたらす嗅粘膜組織(嗅神経細胞)への傷害作用により、「呼吸性」以外にも「嗅粘膜性嗅覚障害」を併発する、いわゆる「混合性嗅覚障害」のタイプのものが少なくありません。

「混合性嗅覚障害」は、「嗅粘膜性嗅覚障害」と同じく難治であり、継続的に臨床経過の観察が必要とされます。